Geschichte: Untergang des Osmanischen Reiches und Neuordnung mit Folgen

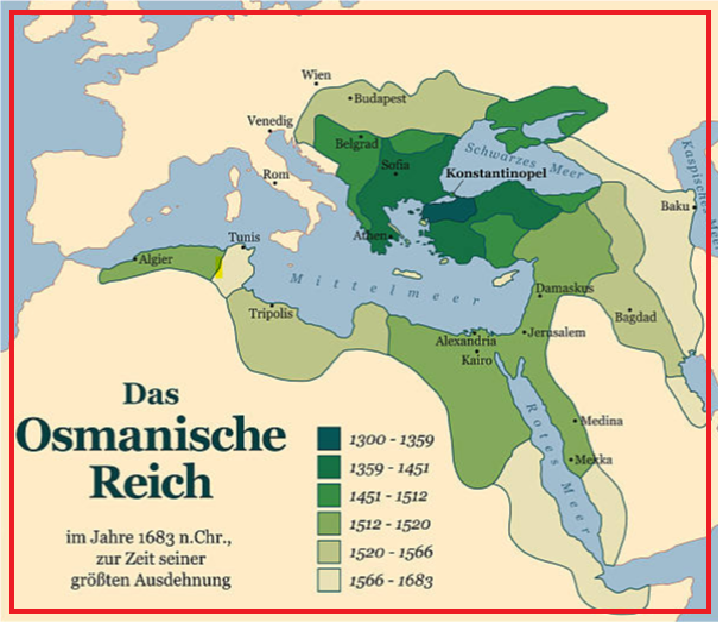

Warum der Nahe und Mittlere Osten die konfliktreichste Region der Welt ist, das versteht man erst, beschäftigt man sich mit der Geschichte dieses Gebietes. Hier existierte vom 13. Jahrhundert an bis 1923 das Osmanische Reich, der von einem Sultan beherrschte Vielvölkerstaat. Der berühmteste von ihnen war Suleyman der Prächtige. Er eroberte im 16. Jahrhundert Ungarn und belagerte erstmals Wien. Herz des Sultanats war das 1453 eroberte Konstantinopel. Vor den Osmanen hieß die Stadt Byzanz, dann Konstantinopel. Und heute Instanbul.

Dazu fand ich einen sehr aufschlussreichen Artikel der Zeit online von 2017. Den habe ich Dir mitgebracht. Darin erfährst Du auch Näheres über den berühmten Lawrence von Arabien.

Warum ist da immer Krieg?

Morden in Syrien, die Kämpfe im Irak, der ewige Konflikt um Israel – nirgends fließt heute so viel Blut wie im Nahen Osten. Das liegt daran, dass vor hundert Jahren drei Männer gleichzeitig versuchten, die Welt zu verändern.

Von Bastian Berbner

21. Juni 2017, 17:12 Uhr, editiert am 24. Juni 2017, 15:13 UhrDIE ZEIT Nr. 26/2017, 22. Juni 201734

AUS DER ZEIT NR. 26/2017

Grenzen sind eine super Sache. Egal, ob als Mauer mit Stacheldraht obendrauf, als Zaun, als aufgeschütteter Sandwall in der Wüste oder als imaginierte Linie, sichtbar nur auf Landkarten – Grenzen sind gut, wenn sie zwei Dinge bewerkstelligen.

Wenn sie auf der einen Seite, drinnen, Menschen vereinen, die sich so ähnlich sind, dass sie sich bei der Frage einigen können: Wer soll uns regieren?

Und wenn sie auf der anderen Seite jene draußen halten, mit denen sich die Menschen drinnen nie und nimmer auf eine Antwort einigen könnten.

Ist beides erfüllt, ist eine Grenze ein Instrument der Ordnung. Wenn nicht, ist sie ein Garant der Gewalt.

Latakia ist eine Stadt in Syrien. Sie liegt am Mittelmeer und hat einen schönen Strand. Diesen Sommer planschen die Menschen dort wieder in der sanften Dünung und rauchen Wasserpfeife.

Auch Idlib ist eine Stadt in Syrien. Dort werden Menschen von Fassbomben zerfetzt. Im Frühjahr gingen Bilder aus einem nahe gelegenen Dorf um die Welt. Sie zeigten vergaste Kinder mit schaumigen Mündern.

Latakia und Idlib liegen nur 120 Kilometer voneinander entfernt. Beide Städte werden regiert von Baschar al-Assad. Die Einwohner von Latakia, mehrheitlich Alawiten, finden das gut. Die Bewohner von Idlib, mehrheitlich Sunniten, wollen ihn stürzen. Sie sind Menschen, die drinnen sind, aber lieber draußen wären. Für sie sind die Landesgrenzen eine Gefängnismauer.

Alawiten und Sunniten haben einen Herrscher. Sie hätten lieber zwei.

Einige Hundert Kilometer weiter östlich liegt die Heimat der Kurden. Ein Land, durchzogen von massiven Bergkämmen, mächtigen Flüssen und schattigen Tälern – aber auch von einer Vielzahl von Grenzen, der syrisch-türkischen Grenze, der irakisch-türkischen, der syrisch-irakischen, der iranisch-türkischen, der irakisch-iranischen.

Die Kurden leben in vier Staaten. Sie hätten lieber einen einzigen. Ein eigenes Drinnen.

In einer hügeligen Einöde mehrere Hundert Kilometer weiter südwestlich wiederum fährt Mohammed Nasser Tra’ayra, 17 Jahre alt, an einem Sommertag 2016 zwei Kilometer ins Nachbardorf. Dort dringt er in ein Haus ein, schleicht sich ins Kinderzimmer, wo ein 13-jähriges Mädchen im Bett liegt und schläft. Er sticht mit einem Messer so lange auf das Mädchen ein, bis es tot ist.

Tra’ayra hat nichts gegen das Mädchen persönlich. Aber es wohnt in Kirjat Arba, einer israelischen Siedlung im palästinensischen Westjordanland. Es ist ein politischer Mord. Er, ein Palästinenser, tötet sie, eine Israelin, um ihrer Regierung eine Botschaft zu schicken: Dies ist unser Land!

Wie soll eine Grenze sinnvoll in ein Drinnen und ein Draußen unterscheiden, wenn zwei Völker um denselben Boden streiten?

Angenommen, man säße in einem Zeppelin, der hoch über Arabien schwebt. Der Blick reicht vom Mittelmeer bis zum iranischen Hochland, von den Gebirgen Anatoliens bis zum Persischen Golf. Angenommen, man könnte jeden einzelnen Bewohner dort unten als winzigen Punkt sehen.

82 Millionen Iraner.

80 Millionen Türken.

38 Millionen Iraker.

28 Millionen Saudi-Araber.

17 Millionen Syrer.

8 Millionen Libanesen.

8 Millionen Jordanier.

8 Millionen Israelis.

5 Millionen Palästinenser.

Ein Bild aus 274 Millionen Pixeln. Wenn man sich weiter vorstellt, man sähe all die Menschen, die zufrieden mit den Grenzen ihres Landes und dessen Herrschaftsform sind, als weiße Pixel und alle, die sich danach sehnen, diese zu ändern, als schwarze – man blickte hinab auf riesige schwarze Flächen, die sich wie Krebsgeschwüre durch die Region fräßen.

Im Westirak stellen sich die Sunniten gegen die schiitische Regierung in Bagdad. Im Osten Saudi-Arabiens hassen die Schiiten die sunnitische Regierung in Riad. Das Westjordanland, Gaza, die Kurdengebiete, der Osten Syriens: alles schwarz.

Middle East, Proche Orient, Naher Osten – egal in welcher Sprache, diese zwei Wörter werfen sofort das Kopfkino an. Bärtige Terroristen, die sich in die Luft sprengen. Brennende Ölfelder. Ausgebombte Häusergerippe. Pick-ups mit aufmontierten Maschinengewehren. Krieg in Syrien. Schlachten im Irak. Kämpfe in der Türkei. Intifada in Israel. Überall Terroranschläge. In den vergangenen hundert Jahren gab es etwa 80 Kriege und Krisen im Nahen Osten. Schätzungen zufolge sind dabei 6,5 Millionen Menschen gestorben. Wahrscheinlich waren es viel mehr.

Wie konnte es dazu kommen? Warum wurde ausgerechnet der Nahe Osten zur Bühne für Blutrunst und Gemeuchel?

Die gängige Antwort lautet: Zu viele Völker, zu viele Konfessionen auf engem Raum, aufgeheizt von religiösem Furor. Doch das ist nur auf den ersten Blick überzeugend, wie ein schlechtes Buch mit schönem Umschlag. Wer wirklich verstehen will, warum der Krieg in diesem Teil der Welt nicht endet, muss hundert Jahre zurückblicken, in eine Zeit, in der es die gegenwärtigen Grenzen noch nicht gab, in der all das, was heute "Naher Osten" heißt, ein einziges gewaltiges Reich war, ein untergehendes.

Im Sykes-Picot-Abkommen einigten sich Briten und Franzosen 1916 auf Einflusssphären im Nahen Osten. London sollten die rot markierten Gebiete zufallen, Paris die blau markierten. Das Heilige Land sollte international verwaltet werden. © ZEIT-GRAFIK

Drei entscheidende Männer

Regiert wurde dieses Osmanische Reich aus Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, sein Herrscher nannte sich Sultan. Sieben Jahrhunderte lang lebten in dessen Imperium die Völker und Religionen, Türken, Araber, Kurden, Muslime, Christen und Juden, verhältnismäßig friedlich zusammen. Es gab Konflikte, manchmal auch Kriege, natürlich, aber insgesamt vertrugen sie sich erstaunlich gut. Der Schlüssel war eine weitgehende Autonomie, Selbstverantwortung in einem Reich ohne Grenzen.

Dann kam der Erste Weltkrieg. Unter dem Glühen der Kanonen wurden Länder eingeschmolzen und neu geformt. Reiche zerfielen, Reiche entstanden. Das galt für Europa, aber noch viel mehr für den Orient. Aus dem Osmanischen Reich erwuchs jene Staatenwelt, deren Umrisse man heute in fast jeder Nachrichtensendung sieht.

Die Neuformung hatte nichts Zwangsläufiges. Es waren Politiker und Generale, Diplomaten und Agenten, die sie steuerten, Soldaten, die sie ausfochten, teils mit modernen Maschinengewehren feuernd, teils Säbel schwingend auf den Rücken von Kamelen.

Entscheidend aber waren drei Männer.

Zwei von ihnen waren Ideologen, einer war ein Opportunist. Alle drei waren sie Briten, und alle drei hatten sie sehr genaue Vorstellungen davon, welche Grenzen nach dem Krieg den Nahen Osten ordnen sollten.

Leider passten diese Vorstellungen nicht zusammen.

Denkt man die Konflikte von heute Jahr um Jahr zurück in die Vergangenheit, als blättere man ein Daumenkino rückwärts, so landet man am Ende immer bei diesen drei Figuren.

Bei dem Offizier Thomas Edward Lawrence, der sich 1917 aufschwingt, eine der tragischsten Heldengeschichten der Moderne zu schreiben.

Bei dem Aristokraten Mark Sykes, über den der amerikanische Autor Scott Anderson kürzlich schrieb: "Es ist schwer, jemanden zu finden, der im 20. Jahrhundert ohne böse Absicht und ohne eine Armee mehr Verwüstung anrichtete."

Und bei dem Chemiker Chaim Weizmann, der eigentlich der Schwächste in diesem Trio hätte sein müssen, ohne politisches Amt, ohne Geld, und der am Ende dennoch den größten Erfolg hatte.

Vielleicht würde Syrien heute nicht brennen, vielleicht hätten die Kurden einen Staat, vielleicht hätte Mohammed Tra’ayra kein Mädchen erstochen, hätten diese drei Männer vor hundert Jahren anders gehandelt.

Ihre gemeinsame Geschichte beginnt nicht im Nahen Osten, sondern in London, Downing Street 10, am Sitz des britischen Premierministers, wo sich im Herbst 1915 die Mitglieder des Kriegskabinetts über große Landkarten beugen und sich fragen: Wie verhindern wir, dass die Deutschen den Krieg gewinnen?

Aus schlammigen Gräben kletternd, rennen die Soldaten damals an der Westfront jeden Tag aufs Neue gegeneinander an. Die Deutschen von der einen, die Briten und Franzosen von der anderen Seite, wie ein gewaltiger Menschenwolf, der Millionen Leben zermalmt. Die Frage ist: Wer hält am längsten durch?

Die britische Regierung fürchtet: Deutschland.

Gerade ist auch noch der Sultan des Osmanischen Reiches auf deutscher Seite in den Krieg eingetreten und hat die Muslime der Welt zum Heiligen Krieg gegen die Alliierten aufgerufen. Im britischen Kolonialreich leben Millionen Muslime.

In diesem Herbst 1915 benötigen die Strategen in London also eine Idee, dringend.

Es meldet sich der britische Hochkommissar für Ägypten. Er ist der Kolonialverwalter in Kairo, und seine Leute haben einen Plan entwickelt, der beides bewerkstelligen soll – den drohenden Aufstand der Muslime ersticken und die Deutschen niederzwingen.

In Kairo lebt damals seit wenigen Wochen ein Mann, gerade mal 27 Jahre alt, gerade mal 1,65 Meter groß, der trotz seiner Jugend der wahrscheinlich beste Kenner des Nahen Ostens in Diensten der britischen Regierung ist – zumindest er selbst sieht das so. Sein Name ist Thomas Edward Lawrence.

Schon als Jugendlicher wanderte Lawrence allein durch den Nahen Osten und besichtigte Kreuzfahrerburgen. Später arbeitete er auf einer Ausgrabungsstätte in Syrien. In Südpalästina kartografierte er die Wüste. Er spricht fließend Arabisch, kennt Leute und Kultur, sodass ihn der Geheimdienst Seiner Majestät schnell anheuert, als der Krieg losbricht.

In den Räumen der britischen Verwaltung hat Lawrence damals eine riesige Karte des Osmanischen Reiches aufhängen lassen. Manchmal, schreibt er später, steht er minutenlang davor, den Kopf im Nacken, grübelnd über die Dimensionen des Landes, das der Feind, der Sultan in Konstantinopel, kontrolliert.

Aber kontrolliert er es wirklich?

Der Hussein-Deal

Wenige Wochen zuvor, im Sommer 1915, ist ein Brief in Kairo eingetroffen, dessen Absender sofort das Interesse der Briten weckt – Scherif Hussein, ein Stammesführer aus Mekka, der mächtigste Mann der Arabischen Halbinsel. Hussein hatte sich mit der Herrschaft des osmanischen Sultans eigentlich arrangiert, aber wenn schon mal Krieg ist, kann man die Situation ja zu nutzen versuchen. Hussein träumt von einem großarabischen Reich.

Er will eine Grenze ziehen, ziemlich genau dort, wo heute die türkisch-syrische verläuft. Soll der Sultan doch die Türkei, die Gegend nördlich der Grenze, behalten. Das Land südlich, wo man Arabisch spricht, will Hussein für sich. Es wäre ein Riesenreich, bestehend aus dem heutigen Syrien, Libanon, Irak, Israel, Palästina, Jordanien und der gesamten Arabischen Halbinsel.

In seinem Brief bietet Hussein den Briten ein Geschäft an: Er führt die Araber in eine Rebellion gegen den Sultan. Er hilft den Briten, den Krieg zu gewinnen, und dafür helfen die Briten ihm, nach dem Sieg seinen Staat zu gründen.

Lawrence’ Vorgesetzter kabelt das Angebot nach London. Die Idee ist verlockend, eine Art Gegen-Dschihad, ausgerufen von einem Mann mit weißem Rauschebart, der im Gegensatz zum Sultan den Ehrentitel Scherif führt, wie es nur direkten Nachfahren des Propheten erlaubt ist. In den britischen Amtsstuben malen sie es sich aus: Die Araber zersetzen das Osmanische Reich von innen und entblößen die südosteuropäische Flanke Deutschlands. Auf einmal haben es die Deutschen mit einer dritten Front auf dem Balkan zu tun, und die zwingt sie in die Knie. Der Plan könnte den Krieg entscheiden.

Und was hat man schon zu verlieren? Ein arabischer Staat nach Kriegsende? Bis dahin kann noch viel passieren.

London schlägt ein.

Für die Briten hat der Deal mit Hussein einen großen Vorteil: Sie müssen erst später liefern, bezahlt werden sie aber sofort. Tief im arabischen Hinterland beginnen die Vorbereitungen für die Rebellion. In Kairo ist Lawrence begeistert. Während seine Regierung den Arabern aus rein strategischen Gründen einen Staat verspricht, findet er, dass sie ihn tatsächlich verdient haben. Lawrence verehrt die Araber. Als er als Jugendlicher mit nichts als zwei Landkarten, einer Kamera und einer Mauser-Pistole durch die Wüste lief, traf er nur auf Gastfreundschaft. Als er später Ausgrabungen leitete, hatte er echtes Interesse am Leben seiner Arbeiter. Einer von ihnen, ein junger Syrer, wurde erst sein Assistent, dann sein bester Freund.

"Dieses Land ist für Ausländer zu prächtig, um es in Worte zu fassen", schrieb Lawrence 1912 an seine Eltern. Jetzt, drei Jahre später, da sich seine Regierung zum Garanten der arabischen Unabhängigkeit gemacht hat, beschließt er, alles dafür zu tun, dass sie Wirklichkeit wird, dass Hussein tatsächlich seine Grenze bekommt.

Im Sykes-Picot-Abkommen einigten sich Briten und Franzosen 1916 auf Einflusssphären im Nahen Osten. London sollten die rot markierten Gebiete zufallen, Paris die blau markierten. Das Heilige Land sollte international verwaltet werden.

An anderer Stelle löst die Nachricht vom Hussein-Deal einen Schock aus. Im November 1915 treffen in London britische Diplomaten mit François Georges-Picot zusammen, Attaché an der französischen Botschaft in London. Picot ist ein Alliierter, ein Freund. Aber als die Briten ihm vom Versprechen an die Araber berichten, reagiert er mit "kompletter Ungläubigkeit", wie ein Teilnehmer festhält. Nachdem so viele Franzosen gestorben seien, argumentiert Picot, könne man nicht einfach potenzielle Kriegsbeute im Nahen Osten wegschenken. "Er redete von Syrien und Palästina, als ob sie Frankreich gehörten wie die Normandie", schreibt der Teilnehmer.

Französische wie britische Außenpolitik ist damals Kolonialpolitik. Paris und London haben sich die Welt aufgeteilt, die Franzosen herrschen in Westafrika, das britische Empire spannt sich vom Osten Afrikas über Indien bis nach Ozeanien. Dieser Krieg bietet zum ersten Mal seit Jahren eine Chance zur weiteren Expansion – und Frankreich will sie nutzen.

Picot überbringt in London eine klare Botschaft. Frankreich will Syrien, gern auch das biblische Palästina. Die Idee eines großarabischen Reiches empfindet er als lächerlich. Die Briten sind alarmiert. Einen Streit mit Frankreich können sie im Moment nicht brauchen. Die Achse Paris–London ist das Rückgrat des Krieges gegen Deutschland.

In London überlegen die Diplomaten, wie sich der Konflikt lösen lässt. Vielleicht hat dieser junge Parlamentarier namens Mark Sykes eine Idee, der sich im Nahen Osten so gut auskennt?

Sykes hat eine Landkarte dabei, als er am späten Vormittag des 16. Dezember 1915 den Amtssitz des Premierministers betritt. Sykes, 36 Jahre alt, seit fünf Jahren Abgeordneter, hat den Nahen Osten bereist und ein Buch über die Region veröffentlicht. Dass vieles darin nicht stimmt, weiß niemand von denen, die ihm an diesem Morgen zuhören, nicht der Premierminister, nicht der Kriegsminister, auch nicht der aufstrebende Munitionsminister David Lloyd George.

Sykes begegnet den wichtigsten Politikern seines Landes mit dem Selbstbewusstsein des englischen Adels. Er breitet seine Karte auf dem Tisch aus und sagt: "Ich schlage vor, eine Linie zu ziehen vom e in Acre bis zum letzten k in Kirkuk." Er fährt mit dem Finger über die Karte. Alles oberhalb der Linie solle Frankreich zufallen – das heutige Syrien, der Libanon, die Südtürkei, der Nordirak. Alles unterhalb der Linie solle Großbritannien bekommen – das heutige Israel, Palästina, Jordanien, den größten Teil des Iraks und die Arabische Halbinsel.

In der Region, die Sykes’ Finger teilt, spricht nichts für eine solche Grenze. Nicht die ethnischen, nicht die religiösen Strukturen. Im Gegenteil, eine solche Grenze würde die Völker teilen, Stämme und Familien fänden sich auf zwei Seiten einer Grenze wieder.

Lawrence von Arabien

Sykes’ Vorschlag ist kolonialer Gestus, aber er gefällt dem Premierminister. Frankreich wäre besänftigt, und es spränge auch etwas für Großbritannien heraus. Natürlich weiß der Premier, dass diese Lösung mit dem Versprechen an Hussein kollidiert. Es geht um dasselbe Land. Aber was soll er tun? Entscheidet er sich für die Araber und gegen die Franzosen, gefährdet er die Allianz gegen Deutschland. Entscheidet er sich für die Franzosen und gegen die Araber, könnten sich diese auf die Seite des Feindes schlagen.

Der Premier will beides – und sein Mittel, um das zu bekommen, ist die Geheimhaltung. Die Araber müssen ja nichts von der Absprache mit Frankreich erfahren. Sollte es tatsächlich so weit kommen, dass sie ihren eigenen Staat einfordern – dafür müsste man erst mal den Krieg gewinnen –, kann man sich immer noch etwas einfallen lassen. Frankreich ist jetzt wichtiger.

Als Mark Sykes an diesem Tag Downing Street 10 verlässt, hat er das Kriegskabinett überzeugt, die britische Nahostpolitik in seine Hände zu legen. Die Minister glauben, Sykes spreche Arabisch und Türkisch. Er kann weder das eine noch das andere.

Sykes ist ein Meister des Verdrehens, des Biegens und des Zurückhaltens von Informationen. Er ist ein Manipulator, dem schneller Erfolg wichtiger ist als langfristige Folgen.

Fünf Tage später trifft Sykes zum ersten Mal den Franzosen Picot. In wenigen Tagen handeln sie ein Dokument aus, das zerstörerische Wirkung entfalten wird. Das Sykes-Picot-Abkommen ist gerade mal drei Seiten lang und enthält eine Karte des Nahen Ostens, in deren Zentrum ziemlich genau die Linie gezogen ist, die Sykes dem Kriegskabinett vorgeschlagen hat. Oberhalb der Linie ist die Fläche französisch blau eingefärbt, unterhalb ist sie britisch rot. Palästina mit seinen heiligen Stätten, darauf haben sie sich geeinigt, soll international verwaltet werden. Rechts unten an den Rand setzen die beiden ihre Unterschriften. Das Dokument ist streng geheim.

Innerhalb weniger Wochen haben die Briten ein Land, das sie erst noch erobern müssen, zwei unterschiedlichen Parteien versprochen. Es ist, als hätten sie zwei Züge auf ein Gleis gesetzt, die jetzt aufeinander zufahren. Noch liegt eine weite Strecke zwischen ihnen. Noch wäre Zeit, einen der beiden Züge umzuleiten.

Zunächst scheint das dreiste Spiel zu funktionieren. Am 5. Juni 1916 erklimmt Scherif Hussein einen Turm seines Palastes in Mekka und feuert eine alte Muskete in Richtung einer türkischen Festung, so erzählen es arabische Quellen. Überall in der Region schlagen kleinere arabische Trupps gegen osmanische Stellungen los. Es ist der Aufstand, den Hussein den Briten versprochen hat.

Auch die Allianz zwischen Frankreich und Großbritannien hält. An der Somme starten die beiden Bündnispartner die größte Offensive dieses Krieges.

Die Araber vertreiben die Osmanen aus Mekka und Dschidda, dann aber bleibt der Angriff stecken. Auch an der Somme kommen die Alliierten nicht voran. Nach fünf Monaten sind eine Million Soldaten tot, aber die Front hat sich nicht verschoben.

Während die Strategen in London die Offensive an der Westfront einstellen und nach neuen Ideen suchen, gibt in Arabien ein Mann noch nicht auf: Thomas Edward Lawrence.

Als er und seine Kollegen in Kairo vom Sykes-Picot-Abkommen erfahren, reagieren sie mit "kollektivem Brechreiz", wie er später schreibt. Er fühlt sich von seiner Regierung verraten. Wie kann sie in einer Zeit, in der der neue US-Präsident Woodrow Wilson ein Selbstbestimmungsrecht der Völker fordert, ein Abkommen schließen, das getränkt ist mit kolonialem Denken?

Lawrence beschließt kurzerhand, den Sykes-Picot-Plan zu sabotieren und den Arabern zu ihrem Recht zu verhelfen. Er macht jetzt britische Außenpolitik auf eigene Rechnung. Im Oktober 1916 fährt er nach Arabien und reitet auf dem Rücken eines Kamels, gehüllt in ein traditionelles Gewand, beschützt von zwei arabischen Bodyguards, 30 Stunden durch osmanisches Feindesland. Er ist auf dem Weg zu den arabischen Rebellen, um diesen zu helfen. Er ist auf dem Weg in den Krieg.

Aus Thomas Edward Lawrence wird Lawrence von Arabien.

Während sich in der Wüste eine der größten Heldengeschichten anbahnt, die das 20. Jahrhundert kennt, geschieht in London etwas, das oberflächlich betrachtet wenig mit dem Nahen Osten zu tun hat, in Wahrheit aber die vielleicht wichtigste Weichenstellung für die Zukunft der Region ist: Im Dezember 1916 wird David Lloyd George zum neuen Premierminister ernannt, einer der Männer, die sich ein Jahr zuvor von der Nahost-Kenntnis des Mark Sykes überzeugen ließen.

Die zionistische Idee

Lloyd George soll vor allem den Krieg in Europa gewinnen, aber der neue Premier hat auch eine Meinung zum Nahen Osten. In den Jahren zuvor hat ihn immer wieder ein ziegenbärtiger Mann besucht, der elegante Anzüge trägt und Englisch mit russischem Akzent spricht.

Der Mann ist Chaim Weizmann. Als er Lloyd George im Jahr 1914 zum ersten Mal trifft, ist er 39 Jahre alt. Weizmann ist Chemiker, oder genauer: ein Chemiker mit politischem Anliegen. In Russland geboren, hat er in Deutschland studiert, in der Schweiz promoviert, seit zehn Jahren lebt er in Großbritannien, aber ein Land fehlt noch in seinem Leben, jenes, in dem er alt werden, in dem er begraben werden will.

Das Problem ist, dieses Land gibt es noch gar nicht. Weizmann hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, es zu schaffen. Ein Land der Juden.

Weizmann ist der führende Zionist Großbritanniens, sein Ziel ist ein jüdisches Palästina. Aber die Osmanen, die bisher über Palästina herrschen, wollten nichts davon wissen. Doch jetzt ist Krieg, und im Krieg sind die Dinge in Bewegung.

Wie Thomas Edward Lawrence, wie Mark Sykes will auch Chaim Weizmann eine Grenze ziehen. Das biblische Land zwischen Mittelmeer und Jordan soll den Juden erneut eine Heimat werden, den Menschen, die in den russischen und polnischen Ghettos unter Verfolgung leiden, aber auch den Juden in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, bei denen der allgegenwärtige Antisemitismus ein nationales Erwachen ausgelöst hat.

Weizmann will die Briten davon überzeugen, nach dem Krieg Palästina an die Juden zu übergeben. Er macht sich an die Arbeit.

Seine Kultiviertheit hilft, auch seine einflussreichen Freunde, in den ersten Kriegsjahren findet Weizmann schnell Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen Großbritanniens, auch zum Munitionsminister Lloyd George, der gerade Verwendung für einen findigen Chemiker hat.

Lloyd George braucht Azeton. Der chemische Stoff wird zur Herstellung von Artilleriegeschossen eingesetzt. Weizmann arbeitet Tag und Nacht und ersinnt eine neue Methode, mit der sich in kurzer Zeit große Mengen Azeton herstellen lassen.

Bei jedem Gespräch mit Lloyd George schwärmt Weizmann von den Vorteilen, die ein jüdischer Staat in Palästina für Großbritannien hätte. Wäre ein solcher Judenstaat nicht ein Stück Landbrücke vom britischen Ägypten ins britische Indien? Passt ein jüdisches Palästina nicht auch zum christlich-jüdischen Weltbild des gläubigen Lloyd George? Wäre es nicht gerecht, die Juden, dieses Volk ohne Land, in Palästina, diesem Land ohne Volk, siedeln zu lassen? Und hat sich der treue Weizmann nicht eine Belohnung für seine Dienste in der Munitionsherstellung verdient?

Lloyd George wird zum Anhänger der zionistischen Idee. Im Dezember 1916 weiß Weizmann, dass er auf den richtigen Mann gesetzt hat, Lloyd George wird Premierminister.

Weizmann hat es geschafft, einen dritten Zug aufs Gleis zu setzen. Aus drei Richtungen fahren jetzt drei Züge aufeinander zu, ein arabischer, ein französischer, ein zionistischer.

Noch immer liegt Raum zwischen ihnen. Zu Beginn des Jahres 1917 aber beschleunigt sich ihre Fahrt.

Als Lawrence auf seiner Mission, das Sykes-Picot-Abkommen zu sabotieren, ins Wüstencamp der arabischen Rebellen einreitet, trifft er deren Kommandeur Feisal, Husseins Sohn. Lawrence wird sein wichtigster Berater und damit quasi der Befehlshaber der Rebellenarmee. Im Januar 1917 reiten sie nach Norden, Feisal voraus, in Weiß, Lawrence neben ihm in Weiß und Rot, dahinter drei Banner aus purpurner Seide, montiert an Stangen mit goldenen Spitzen, dann drei Trommler, gefolgt von 1.200 Kamelen, dicht gedrängt, auf ihnen Reiter mit blitzenden Dolchen, Kriegsgesang aus tausend Kehlen, eine Masse aus Tier und Mensch, wogend wie ein wildes Meer.

So hält es Lawrence später fest, der sich gefühlt haben muss wie in einem der mittelalterlichen Kriege, über die er in Oxford seine Doktorarbeit schrieb. Irgendwann in diesen Tagen Anfang Januar nimmt Lawrence Feisal zur Seite und wagt etwas, wofür er mit dem Tod bestraft werden könnte: Er erzählt dem Freund von Sykes-Picot. Er verrät den Verrat – und entwirft einen neuen Plan. Wenn man es fertigbringe, den britischen und französischen Truppen zuvorzukommen und das Land, auf dem Feisals Vater Hussein sein Araber-Reich erschaffen will, allein zu erobern, könne man womöglich unabänderliche Fakten schaffen.

Noch immer ist in der Welt die Ansicht verbreitet, dass, wer mit seinem Blut ein Land erobert, das Recht hat, über dieses Land zu verfügen. Lawrence will zunächst die Stadt Akaba einnehmen, die letzte osmanische Garnison am Roten Meer. Zum Wasser hin ist sie gesichert, alle Kanonen zeigen aufs Meer. Im Hinterland erheben sich schroffe Berge, da ist kein Durchkommen für eine Armee. Doch es gibt eine Schlucht, durch sie könnte ein Stoßtrupp von hinten in die Stadt eindringen, ein Überraschungsangriff.

In einem Londoner Stadthaus empfangen am Morgen des 7. Februar 1917 die sieben führenden britischen Zionisten, unter ihnen Chaim Weizmann, einen Gast.

Es ist der neue Nahost-Sekretär des Kriegskabinetts. Der Premierminister Lloyd George hat ihn gerade ernannt. Sein Name: Mark Sykes.

Sykes weiß von den Sympathien des Premiers für den Zionismus. An diesem Morgen erzählen ihm Weizmann und die anderen, dass sie sich einen "jüdischen Staat unter der britischen Krone" wünschen. Keinesfalls wollten sie einen französischen Einfluss auf Palästina.

Sie wissen nichts vom Sykes-Picot-Abkommen, von dem geheimen Plan, den ihr Gesprächspartner ein Jahr zuvor ausgehandelt hat und der genau das vorsieht: französischen Einfluss auf Palästina. Sie wissen auch nichts vom Versprechen an die Araber. Und Sykes schweigt eisern.

Am 3. April bricht er in den Nahen Osten auf. Wenige Stunden vor seiner Abreise weist ihn der Premierminister Lloyd George an, dem Araberführer Hussein nichts zu versprechen, schon gar nicht in Bezug auf Palästina. "Die Juden können uns mehr nutzen als die Araber." Der Zionismus ist jetzt Teil der britischen Außenpolitik.

Ein riesiger Bluff

Mark Sykes ist zu diesem Zeitpunkt einer der ganz wenigen Menschen, die von jedem der drei Züge wissen, die da aufeinander zurasen. Während der französische Zug unvermindert weiterrollt, hat Sykes vom Premierminister also den Befehl erhalten, den zionistischen Zug zu beschleunigen und den arabischen zu bremsen. Dafür aber muss er Lawrence von seiner Mission abbringen. Auch deswegen reist Sykes in den Nahen Osten.

Anfang Mai treffen sich Lawrence und Sykes in einem Hafenort auf der Arabischen Halbinsel. Es gibt keine detaillierten Aufzeichnungen über das Gespräch, aber sicher ist: Lawrence begreift nun endgültig, dass London vom Versprechen an Hussein abgerückt ist. Vielleicht erzählt ihm Sykes auch, dass die Araber in den Zionisten einen weiteren Gegner haben.

Plötzlich hat es Lawrence sehr eilig. Sofort bricht er mit seinen Kämpfern auf. Sie reiten durch die Wüste in Richtung der Stadt Akaba. Das Gespräch mit Sykes hat ihn schockiert. So sehr, dass es nicht der Gewaltritt ist, der Lawrence zu schaffen macht, nicht ein tagelanger Sandsturm, nicht das Fieber, an dem er leidet, nicht die Schreie sterbender Kamele oder die Giftschlangen, die drei seiner Gefährten töten – es ist der Verrat seiner Regierung. So notiert er es in sein Tagebuch.

Seine arabischen Mitstreiter wissen nichts von dem Vertrauensbruch, und Lawrence schämt sich. Später schreibt er: "Wäre ich den Arabern ein ehrlicher Berater gewesen, hätte ich ihnen sagen müssen: Geht nach Hause und riskiert hier nicht euer Leben!" Aber das tut er nicht, noch hat er Hoffnung.

Anfang Juli erspähen sie im Hinterland Akabas eine 500 Mann starke Einheit der osmanischen Armee. Fast 300 Feinde sterben, als die Araber, aus allen Gewehren schießend, auf ihren Kamelen in sie hineingaloppieren. Die Schlacht ist so wild, dass Lawrence aus Versehen seinem eigenen Kamel in den Hinterkopf schießt. Danach reiten sie durch die kaum gesicherte Schlucht und nehmen Akaba ein, ohne eine weitere Kugel abzufeuern. Lawrence gilt über Nacht als Kriegsheld.

Es vollzieht sich genau jene Entwicklung, auf die er gehofft hat. Lawrence spricht jetzt auf Augenhöhe mit britischen Generalen, deren Armee sich in Ägypten bereit macht für die Schlacht um Palästina. Lawrence hilft bei der Planung. Vielleicht können die Araber das Land doch an sich reißen?

Auch sein Intimfeind Mark Sykes spürt, dass ihm Lawrence nun gefährlich werden kann – er versucht es mit Charme. In einem Brief an einen Bekannten im Nahen Osten schreibt er: "Lawrence’ Plan war prächtig, und ich will, dass er zum Ritter geschlagen wird. Sag ihm, jetzt, da er ein großartiger Mann ist, muss er sich auch wie einer verhalten und seine Sicht erweitern. Zehn Jahre unter unserer Führung, und die Araber sind eine Nation. Sofortige Unabhängigkeit bedeutet Armut und Chaos."

Lawrence schreibt zurück, sieben Seiten lang, teils triefend sarkastisch, teils unverstellt beleidigend, so böse, dass ein Vorgesetzter den Brief nicht an Sykes weiterleitet. Bald bricht Lawrence mit seinen Kämpfern wieder auf. Hinter den feindlichen Linien will er eine Art Guerillakrieg entfesseln, Brücken sprengen, Gleise sabotieren, osmanische Patrouillen überfallen.

Nicht nur Lawrence hat es eilig. Auch Chaim Weizmann geht einen Schritt weiter. Hinterzimmersympathien für einen Judenstaat reichen ihm nicht mehr, er will eine öffentliche Erklärung der britischen Regierung. Etwas, worauf sich die Zionisten nach dem Krieg berufen können. Um das zu erreichen, scheut er, der Anführer der Juden, nicht einmal vor einem zutiefst antisemitischen Argument zurück – einem, das seine britischen Gesprächspartner angesichts einer dramatischen Entwicklung im Sommer 1917 gerne hören.

Das Kriegsglück scheint Großbritannien zu verlassen. Im verbündeten Russland ist eine Revolution ausgebrochen. Ein einseitiger Frieden zwischen Deutschland und Russland wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Für Großbritannien eine große Gefahr: Die Deutschen könnten dann ihre Truppen von der Ostfront als Verstärkung in den Westen verschieben. Es könnte den Sieg für Deutschland bedeuten.

Großbritannien bleiben zwei Hoffnungen. Erstens: Russland hält durch und bindet die deutschen Truppen weiter. Zweitens: Die USA greifen endlich auf der Seite der Alliierten ein.

Weizmann sagt, er könne bei beidem helfen.

In Russland wie den USA leben viele Juden. Weizmann schlägt vor, die russischen Juden zu bitten, mithilfe ihres Einflusses in Moskau Russland im Krieg zu halten. Außerdem könnten die amerikanischen Juden Präsident Wilson davon überzeugen, endlich in den Krieg zu ziehen.

Weizmann argumentiert mit dem Stereotyp der jüdischen Weltmacht. "Er war der Meinung, er könne den Antisemitismus nutzen, also tat er es", sagt der israelische Historiker Motti Golani, der gerade an einer großen Weizmann-Biografie arbeitet.

Und für den Fall, dass das noch nicht deutlich genug war, fügt Weizmann ein weiteres Argument hinzu: Wenn die Briten nicht interessiert seien an der Zusammenarbeit mit den Zionisten, die Deutschen stünden bereit.

All das ist ein riesiger Bluff: Die Deutschen stehen nicht bereit, die russischen Juden haben keinen Einfluss auf die Kriegspolitik Moskaus und die amerikanischen nur wenig auf Wilson. London fällt darauf herein. Am 31. Oktober 1917 tagt in einem Konferenzraum im Londoner Außenministerium erneut das Kriegskabinett. Vor der Tür, in einem Vorzimmer, sitzt Weizmann und wartet. Dann erscheint ein strahlender Mark Sykes mit den Worten: "Dr. Weizmann, es ist ein Junge!"

Die Geburt Israels

Das Kabinett hat einen von Weizmann vorbereiteten Text angenommen. Zwei Tage später veröffentlicht es die nach dem britischen Außenminister benannte Balfour-Erklärung: "Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern."

Dort, in Palästina, zieht derweil Lawrence mit seinen Kriegern durchs Hinterland. In der Wüste lassen sie Eisenbahnwaggons mit türkischen Soldaten entgleisen und mähen die Überlebenden mit Maschinengewehren nieder. So bereiten sie die Invasion der britischen Armee vor, die am 11. Dezember Jerusalem erobert. Es ist ein frostiger, sonniger Tag, als zum ersten Mal seit 600 Jahren eine europäische Armee die Heilige Stadt einnimmt. Filmaufnahmen zeigen, wie der britische Befehlshaber am Jaffator die Altstadt betritt. Hinter ihm ist ein grinsender Lawrence zu sehen – und der Franzose François Georges-Picot.

Das Heilige Land ist jetzt im Besitz Großbritanniens. Es ist genau jene Situation eingetreten, die die Briten gleichzeitig erhofft und gefürchtet haben: Sie haben dieses Land drei Parteien versprochen, jetzt müssen sie entscheiden, welches Versprechen sie halten und welche sie brechen.

Beim Bankett am Abend wendet sich Picot an den britischen Befehlshaber und sagt: "Und morgen, mein lieber General, werde ich die notwendigen Schritte einleiten, um eine Zivilregierung in der Stadt aufzubauen." Es folgt eine merkwürdige Stille, schreibt Lawrence, der ebenfalls im Raum ist. "Salat, Hühnchen und Foie-Gras-Sandwiches lagen ungekaut in unseren nassen Mündern, während wir den General anstarrten."

Der antwortet, die einzige Autorität sei einstweilen das britische Militär. Also er selbst.

Solange der Krieg andauert, gibt es keine Entscheidung, soll das heißen. Lawrence bleibt noch ein wenig Zeit, und die will er nutzen. Mit seinen Kämpfern trägt er den Krieg weiter nach Norden, sie sprengen und überfallen, töten und befreien – immer bejubelt von der arabischen Bevölkerung. Als sie auf ihren Kamelen in die Metropole Damaskus einreiten, singen und tanzen die Menschen in den Straßen, von den Balkonen bestreuen Frauen sie mit Rosenblättern. Die Osmanen sind besiegt, aber was ist das wert? Wird Lloyd George die anderen beiden Züge stoppen? Wird er den Arabern ein eigenes Land zugestehen?

Der Premier steht nun endgültig vor der Situation, von der Sykes hoffte, sie werde nie eintreten.

Picot hat Frankreichs Anspruch bekräftigt.

Die Araber um Lawrence haben ihr Leben riskiert.

Und Weizmann ist in den Nahen Osten gereist, um seiner Forderung vor Ort Nachdruck zu verleihen.

Als Lawrence ihn trifft, in Ramla, einem kleinen Dorf in Palästina, ahnt er, dass seine Bemühungen umsonst gewesen sein könnten. Weizmann ist vorsichtig, er spricht nicht direkt von einem "Staat" der Juden, er versichert, die jüdische Einwanderung wäre kein Nachteil für die arabische Bevölkerung. Aber Lawrence durchschaut seine Rhetorik, nach dem Gespräch schreibt er: "Dr. Weizmann hofft auf ein komplett jüdisches Palästina in 50 Jahren und auf ein jüdisches Palästina hinter britischer Fassade bis dahin."

Mit diesen Worten beschreibt Lawrence die Zukunft ziemlich präzise, bloß in einem Punkt irrt er sich: Es dauert keine 50 Jahre, nur 30. Dann gründen die Juden ihren Staat, nennen ihn Israel, und der erste Präsident wird Chaim Weizmann.

Lloyd George lässt die Züge ineinanderrasen. Anfang Dezember 1919 kommt es in London zum entscheidenden Gespräch zwischen ihm und seinem französischen Kollegen George Clemenceau, festgehalten in britischen Akten.

Clemenceau: "Sag mir, was du willst."

Lloyd George: "Ich will Mossul."

Clemenceau: "Sollst du haben. Noch etwas?"

Lloyd George: "Ja, Jerusalem."

Clemenceau: "Sollst du haben."

Die britische Regierung bricht ihr Versprechen an die Araber. Auf den Friedenskonferenzen wird die Sykes-Picot-Grenze – bis auf eine Abweichung in Kurdistan – völkerrechtliche Realität. Lloyd George sagt: "Die Freundschaft zu Frankreich ist uns zehn Syriens wert", und überlässt den Franzosen das Mandat für das heutige Syrien und den heutigen Libanon. Sofort müssen sie erste Aufstände niederschlagen. Drei Jahrzehnte lang bluten die Franzosen in Syrien.

In dieser Zeit geschieht etwas Interessantes: Die Araber sind so sehr damit beschäftigt, die französischen Fremdherrscher aus dem neu umrissenen Syrien zu vertreiben, dass sie nicht wirklich die Grenzen infrage stellen. Die Sykes-Picot-Linie verfestigt sich. Nicht nur auf dieser Seite.

Auf der anderen Seite der Linie schaffen die Briten zwei Kunststaaten, den Irak und Jordanien. In Bagdad installieren sie den Araberführer Feisal als König, ein Trostpflaster für den Krieger. In Amman inthronisieren sie dessen Bruder Abdullah. Husseins Söhne haben nun beide ein Interesse daran, die Grenzen und damit ihr Herrschaftsgebiet zu bewahren.

In Palästina regieren die Briten selbst, fördern aber die jüdische Einwanderung, wie sie es Weizmann versprochen hatten. Eine halbe Million Juden strömen in den 30 Jahren des britischen Mandats ins Land, unter ihnen viele, die der Verfolgung durch die Nazis entkommen sind. Da Palästina aber eben kein Land ohne Volk ist, das nur auf diese Menschen gewartet hat, beginnt bald das Morden. Die einheimischen Araber gegen die eingewanderten Juden. 1948 ziehen die Briten aus Palästina ab, ohne zurückzublicken. Die Juden füllen das Machtvakuum, weil sie unter britischer Herrschaft eine staatsähnliche Infrastruktur aufgebaut haben, über die die Araber nicht verfügen. Es ist die Geburt Israels.

Die fragwürdigen Grenzen

Lloyd Georges und Clemenceaus Grenzen waren eine späte Zuckung des Imperialismus, aber eine so heftige, dass sie bis heute zu spüren ist. Am Ende der Friedenskonferenzen, so schrieb es der amerikanische Historiker David Fromkin in seinem Standardwerk A Peace to End All Peace, "befand sich der Nahe Osten auf einem Weg, der zu endlosen Kriegen und eskalierendem Terrorismus führte".

Die Grenzen von damals sind weitgehend auch die von heute. Was wäre gewesen, wenn Hussein sein arabisches Reich bekommen hätte? Wäre die Region zu einem Hort des Friedens geworden? Hätten sich die Völker in diesem Reich auf wundersame Weise vertragen?

Womöglich hätte Husseins Arabien dem osmanischen Vorkriegszustand sehr geähnelt: ein riesiges, grenzenloses Land mit schwacher Zentralmacht – nur dass dies nicht mehr der Sultan in Konstantinopel gewesen wäre, sondern der Scherif in Mekka. Sicherlich hätte es auch in einem solchen Staat Kriege gegeben – "dennoch ist es schwer vorstellbar, dass dies eine traurigere Geschichte produziert hätte als diejenige, die tatsächlich passiert ist in den vergangenen hundert Jahren", schreibt der Lawrence-Biograf Scott Anderson.

Vielleicht wäre eine schwache, weit entfernte Zentralmacht tatsächlich besser gewesen als ein starker Herrscher in der Nähe. In einem weitläufigen Reich, in dem sich die einzelnen Volksgruppen weitgehend selbst verwalten, gilt nicht jede Unmutsäußerung gleich als Aufstand, der niedergeschlagen werden muss.

Es hilft, sich die neu begrenzten Länder als Grundstücke vorzustellen. Ein Stück Land und drum herum ein Zaun. Auf diesen Grundstücken mussten auf einmal Menschen zusammenleben, die gar nicht zusammenleben wollten, die einander hassten. Im neu geschaffenen Land Irak zum Beispiel Sunniten, Schiiten und Kurden. Im neu entstandenen Syrien Sunniten, Alawiten, Kurden und Christen. Da hilft auch der Hinweis nicht, dass der Territorialbegriff "Irak" seit tausend Jahren existiert und "Syrien" noch länger. Diese Wörter hatten eben immer nur vage umrissene Gegenden bezeichnet, keine Nationalstaaten.

Niemandem gefiel der Zuschnitt der neuen Grenzen, der Verlauf der Zäune – niemandem außer den von den Kolonialmächten eingesetzten Herrschern, den neuen Grundstücksbesitzern. Zunächst hießen sie Feisal und Abdullah, später Saddam und Assad. So schufen Briten und Franzosen eine neue Klasse politischer Akteure. Auf einmal gab es Herrscher, die die willkürlich gezogenen Grenzen verbissen verteidigten.

Und weil die Menschen, die auf diesen Grundstücken lebten, so unterschiedlich waren, so widersprüchlich in ihrem Glauben und ihrer Herkunft, konnte es nur eine Art geben, sie zu beherrschen: mit harter Hand. Ein schwacher Regent hatte schnell ein Problem. In Syrien gab es 20 Staatsstreiche in 21 Jahren, einige waren erfolgreich, andere nicht, ehe Hafis al-Assad, der Vater des heutigen Machthabers, dem Land diktatorische Stabilität verlieh. Die Voraussetzungen, dass aus diesen Gesellschaften je Demokratien würden, waren von Anfang an denkbar schlecht.

Nun kann man argumentieren, es sei zu einfach, die Schuld bei den Kolonialmächten abzuladen. Schließlich hätte es in hundert Jahren genug Gelegenheiten gegeben, Grenzen zu korrigieren, Zäune umzustecken. Das stimmt, theoretisch. In der Praxis hätte eine solche Korrektur die stärkste und seltenste aller Tugenden eines Herrschers erfordert: Macht abzugeben. Schon in Demokratien kommt das selten vor, in Autokratien ist es nahezu unbekannt. Denn in der Regel sind es nicht die Genügsamen, die in diesen Staaten an die Macht kommen, sondern die, die gierig nach ihr greifen. Und wenn ein Diktator abtreten will, kann er sich nie sicher sein, was sein Nachfolger mit ihm anstellt. Wo der Hass tobt, sind friedliche Machttransfers rar. Hinzu kommt ein spezielles Nahostproblem: Der Abzug der Franzosen und Briten in den vierziger Jahren bedeutete nicht, dass die Araber in Ruhe ihre Grenzprobleme lösen konnten. Da der Wüstenboden unermessliche Ölvorräte barg und die Region geostrategisch wichtig war, mischten die Weltmächte weiter kräftig mit. Hatten sich Amerikaner oder Russen mit einem der Grundstücksbesitzer verbündet, wollten sie, dass er bleibt. Hatte er Probleme mit den Bewohnern seines Herrschaftsgebiets, schickten sie gern ein bisschen Geld oder ein paar Waffen. Was eben gebraucht wurde, um die Leute ruhigzustellen. Dass sich viele rebellische Bewohner ideologisch beim Islamismus bedienten, sorgte auch nicht gerade für Stabilität.

Durchsucht man die nahöstliche Geschichte der vergangenen hundert Jahre nach Momenten, in denen ein Herrscher eine Entscheidung hätte treffen können, um die blutige Spirale anzuhalten, stellt man fest, dass es immer ziemlich kompliziert war.

Was also kann man heute tun, um das ewige Töten vielleicht doch zu beenden? Kann man nicht einfach die Grundstücksbesitzer vertreiben? Darüber streiten Amerikaner und Russen in Syrien. Die Debatte verstellt aber den Blick auf den Kern des Problems. Selbst wenn Assad geht, reicht das nicht. So wie es nicht reichte, Saddam zu stürzen. Solange sich die Menschen im Nahen Osten nicht als Iraker, Syrer oder Jordanier sehen, sondern als Schiit oder Sunnit, als Kurde oder Araber, Jude oder Christ, sind die Staaten nur lebensfähig, wenn ihre Grenzen diese Spaltungen reflektieren.

Fast jeder Nahostkrieg gebiert auch große Friedenskonferenzen. Dort wird dann über alles Mögliche diskutiert, nur nicht über das eine Thema, das tatsächlich den Frieden bringen könnte: die Neuvermessung der fragwürdigen Grenzen, die vor hundert Jahren gezogen wurden.

Vielleicht lägen am Ende Latakia und Idlib nicht mehr im selben Land. Vielleicht regierten sich die Kurden dann selbst. Denkbar sind solche Lösungen, überall in der Region, mit einer Ausnahme – Palästina. Wenn zwei Völker dasselbe Land beanspruchen, kommen die Grenzen an ihre Grenzen.

Dann zählt nur noch Stärke.